|

2010年岁末,中国海洋石油总公司对外宣布:公司所属海域油气年产量突破5000万吨,相当于在我国海域成功建成了一个“海上大庆油田”。“海上大庆油田”的成功建成,标志着几代海油人孜孜以求的梦想得以实现,标志着国际一流能源公司建设取得重要阶段性成果,公司油气生产能力实现了历史性跨越,公司综合实力跃上一个新高度。“海上大庆油田”的建设,有力地促进了国家能源保障战略、海洋强国战略和科技创新战略的实施。中海油“海上大庆油田”的建成表明,中国海域已成为陆上油气开发最重要、最现实的接替区,标志着我国能源开发步入“蓝色经济”时代。 ——题记

中海油谱写中国海的“蓝色传奇” 5000万吨!又一个标注历史的刻度!在中国海洋石油工人的记忆里,这是一个令人魂牵梦绕的数字。 贫弱的中国海洋石油工业是曲折的。大庆油田用27年实现5000万吨,而具有高风险、高技术、高投入特征的海洋油气,跟早期下海的石油人捉了多年的迷藏,从1957年海南莺歌海闪动的油气苗屈指算起,已历时53年。 贫弱的中国海洋石油工业又是幸运的。作为改革开放中的“海上特区”,中国海油一诞生就具有世界最先进石油公司的基因,用不到30年的时间,就走完了西方发达国家海洋石油工业近百年的历程。 当“海上大庆”建成的喜讯传来,中国海油党组书记、总经理傅成玉,这位从黑土地走出的汉子也难抑内心激动:“5000万吨产量目标的实现,体现了几代石油人60年来的不懈努力和改革开放30年来的孜孜追求,标志着中国已迈入海洋石油生产大国的行列,完整的海洋石油工业体系初步建成,海洋石油勘探开发、重大工程设备的制造等工业已进入世界先进水平。” “海上大庆油田”的建设,是我国石油工业发展史上的一件大事。作为在我国海域起步并逐步发展起来的国家石油公司,国内油气生产能力建设始终是中国海油发展战略的重中之重。中国海油成立之初,我国海域油气产量只有9万吨,公司成立后,经过28年的艰苦奋斗,尤其是“十一五”期间的跨越发展,公司的能源保障能力实现了大幅提升,并在2010年实现了国内油气产量5000万吨目标,成功建成了一个“海上大庆油田”。“海上大庆油田”则是在改革开放背景下,靠对外开放和走市场化道路,靠国家政策扶持,通过几代海油人艰苦创业开拓进取建成的,是新时期我国石油工业发展的重大成就。 我国海洋石油工业起点低、基础弱、起步晚,经过28年的发展,伴随着5000万吨油气产能的建设,我们建立起了我国完整的海洋石油工业体系,技术水平、装备水平、作业能力和管理能力处于亚洲同行前列,得到国际同行的广泛认可。2010年,在国内油气产量首次突破5000万吨油当量大关的同时,公司的油气供应总量达7525万吨油当量,比2005年增长一倍,形成了国内油气、海外油气、引进LNG共同发展的多元化、国际化能源供应格局。 长期以来,我国石油工业的整体格局基本以陆上石油为主。改革开放以后,我国海洋石油工业迎来了大发展,海洋石油工业对于国家能源保障体系建设的重要作用不断提升。近十年,全国新增石油产量的53%来自海洋石油。目前我国海域油气产量已占全国油气总产量的1/4。 “海上大庆油田”的建成,标志着我国石油工业陆海统筹、海陆并重的发展格局基本形成,对于更好地保障我国能源供给安全具有重大而深远的意义。我国海域蕴藏着丰富的油气资源,随着陆地油气勘探开发难度越来越大,海洋特别是深水油气资源的勘探开发正日益成为我国油气生产的重要补充。在建设“海上大庆”的过程中,掌握了300米水深的油气勘探开发成套技术体系,具备了在1500米水深条件下的作业能力,目前正积极筹备向3000米水深迈进。以“海洋石油981”深水半潜式钻井平台为代表的深水作业船队即将投入运营,将为我国深水油气发展战略打下坚实的物质基础。预示了我国石油工业未来发展的新走向。 在“十二五”期间,中国海油将投入3500多亿元用于中国海域的油气资源勘探开发,其中将投资200多亿元用于深水大型装备建设。建成“海上大庆油田”,展现了我国石油工业战线广大干部员工的新风貌。在建设“海上大庆油田”的过程中,海洋石油人努力传承和发扬大庆精神和铁人精神,形成了以“敢闯新路勇担责任善于学习包容创新”为主要特征的“海油精神”。这一既传承了我国工人阶级优秀品质和石油工人光荣传统,又体现了改革开放时代风貌,凝聚着海洋石油工人特有气质的“海油精神”,必将成为激励我国海洋石油工人继续奋勇前进的精神力量。

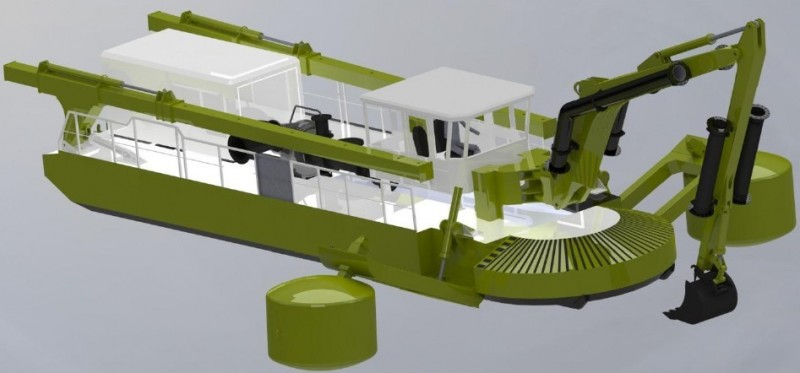

海工装备:中海油利器中国“智造” 中国的海洋石油勘探开发,始于改革开放之初,并伴随着中国特色社会主义市场经济的伟大探索,逐步发展壮大。海洋石油队伍本身就是从陆上石油大军分出来的,他们继承了中国石油人最宝贵的大庆精神。与两家“老大哥”相比,中国海油更像一支“轻骑兵”,缺乏海洋勘探开发的经验,但也少了几许体制和机制的束缚,在几乎一穷二白的基础上做大做强,典型地诠释了中国改革开放的实践。从28年前的年产原油9万吨到今天的5000万吨,中国海油走出了一条艰苦创业的发展之路,通过他们的实践,中国已成为世界海洋石油生产大国,并且在海洋石油勘探开发、海洋工程技术和大型装备等领域进入世界先进行列。 从29年前“两个桶桶”起家,到今天建成装备“军团”,中国海油从成立至今不仅在油气产量上快速增长,在重大技术装备领域同样成绩斐然。“十一五”期间,中国海油加大大型装备投资力度,为公司建成“海上大庆油田”提供了强有力的保障。“十一五”之初,中国海油的海上作业水深仅有200米,最大吊装能力3800吨,设备单一,老船较多,作业船舶与建造场地均无法适应“十一五”规划要求的工程量。“十一五”开局伊始,海洋石油重大技术装备的“再升级”得到了总公司党组的高度重视。中国海油重大技术装备瞄准世界一流,五年间建成了亚洲最大的现代化海洋工程建造场地,新建和购置各类船舶76艘;中海油服完成了对挪威AWILCO公司的并购整合,增加钻井船舶10艘。截至目前,中国海油已经拥有船舶总数达到197艘,较“十五”末净增50%。 大型装备的规模发展,使作业能力、专业服务能力大幅提升,六缆和八缆物探船投入作业,物探船缆数提升到27缆;400英尺自升式钻井平台投入作业,将自升式钻井平台作业水深提升到122米,“蓝鲸”号起重船投入作业,起吊能力提升到7500吨;深水钻井船、铺管船等五型6艘重大装备将于2011年后陆续建成投入作业,届时将具备3000米水深海上油气田勘探开发装备作业能力。 全球第一艘采用钻机全变频驱动技术的自升式钻井平台“海洋石油941”;全亚洲最先进的八缆地球物理勘探船“海洋石油719”;单吊起重能力居世界第一的7500吨起重浮吊船“蓝鲸”号;我国首艘自主研制的1200吨浅水铺管船“海洋石油202”;亚洲最大、世界第二的3万吨导管架下水驳船“海洋石油229”…… 越来越多的“新面孔”加入到中国海油的船队中,其数量增长势头之迅猛,技术标准跃升之迅速,为世界瞩目。“真是太壮观了,不愧是中国海上第一钻井船!”2010年11月17日,16名中国工程院院士参观了位于上海外高桥船厂的“海洋石油981”。 在谈及海油投资百亿打造的深水作业装备及配套设施建造情况时,总公司计划部总经理陈伟杰说:“其主要成果将是6条船。”“海洋石油981”,仅是中国海油首批6艘深水“利器”中出鞘的“第一剑”。

“海上大庆油田”为世界贡献海油模式 2010年11月8日上午,美国哈佛商学院。拥有该院45年教龄的Joe Bower教授走上讲台,对65名来自全球的各业高管说:“今天我将和大家分享和探讨一个不同寻常的中国企业——CNOOC(中国海油)。” 哈佛教案的开篇这样写道:傅成玉和他的团队足以感到自豪,当他1982年加入中国海油时,公司有3万名员工,年产原油9万吨,营业收入4亿元人民币,而到2009年,公司的营业收入是2096亿元,年产油气4766万吨,是1982年的500倍,员工数量却只翻了一倍,公司的净利润和资产总额分别是1982年的52426200倍和185倍…… 中国海油之所以能在贡献5000万吨物质财富时,也为世界最高学术殿堂输出“海油模式”,源于中国海油在“国际化”与“中国化”的巧妙结合。 与众多老国企不同,作为“海上特行”,1982年诞生的中国海油深深打下了“国际化”的烙印,中国海油一开始就融入了世界上最先进的国际石油公司的基因。然而中国海油并没有全盘西化,而是结合自身特色大胆创新,最终形成了独具特色的“海油模式”——市场化发展、专业化运作、差异化竞争、集团化管理。 在业务重组上,中国海油选择了一条与众不同的改革路径:首先,组建了一个组织规模小、资产质量高、竞争优势明显的石油公司上市,盘活了集团整体资产,带动了集团整体发展;其后,在国际石油公司专业越来越细分的背景下逆势操作,整合10家专业公司为两家公司,适时上市;之后,对集团存续部分完成重组,使相对不良资产走上了化劣为优、稳健发展的道路。 这种通过整体设计、立足于把全部资产搞活的“三步走”的改革路径,既不同于许多国有企业普遍推行的资产剥离的做法,也不同于国际石油公司的现行模式,却为中国海油打造出了专业化、市场化和集团化三者兼备的竞争优势。 在低碳经济的时代大潮中,为了破解中国可持续发展的困局,中国海油勇闯新路,公司从上世纪90年代布局沿海液化天然气产业,目前已是该产业的“领头羊”。近年来,公司积极进军风能、煤基清洁能源、动力电池等新能源领域,为中央企业的经济转型做出有益探索。 “未来,中海油的目标是成为一个受人尊敬的国际一流能源公司,有着高度的社会责任感,不断提升价值创造能力、低碳竞争力和可持续发展能力。”傅成玉信心满满地说。

“深海大庆”走向深海实现“蓝色梦想” 新的大庆油田在滚滚波涛中诞生。然而,5000万吨在握,新目标在望。从外部环境和内部能力分析,“十二五”期间中国海油的优势比较明显:一是较好的成长性;二是成本运营的能力,这主要得益于公司多年来贯彻低成本战略的努力;三是技术服务板块为企业协调发展作出贡献;四是独特的管理创新及机制创新能力;五是资本结构稳健,金融风险相对较低,较好的资本结构为公司实现更大的发展提供了基础;六是中国海油作为中国石油工业对外合作的产物,对外合作能力较强。 建设“深海大庆”,中国海油,准备好了吗?世界的目光再度聚焦在中国这片神奇的蓝色国土上。5000万吨,中国海油的目标和决心不止于此。总公司党组提出要建设国际一流能源公司,必须实现1亿吨以上的油气供应,而国内油气产量突破5000万吨则是一个必须要登上的重要台阶。 5000万吨,又一个攀登高峰的开端!如果说五年前提出5000万吨目标时,用的是图表、数字、专家论证解除了众人的疑虑,那么今天的海油已经用实际行动和自身实力来证明:5000万吨只是中国海油开发蓝色国土迈出的第一步而已。 29岁的中国海油,正值壮年。携着开发蓝色国土、建设“海上大庆”的凛凛雄风,中国海油人正把“5000万吨”这个彪炳史册的数字,深藏于心间,见诸于行动。建设“深海大庆”,新征程已经开启。 大海是中国海洋石油的“家乡”。坐落于海平面之上,屹立于波涛之中的采油平台,见证了一代代中国海油人当年艰苦奋斗、顽强拼搏的历史,也镌刻下中国海洋石油工业不断发展壮大的昨天、今天和明天。这群中国海油的“形象大使”,将随着“海洋石油981号”的投入使用将逐步走向深海,下探一个又一个新的深度记录,开启全新的“深海大庆”油田。 |

“海上大庆”诞生 中国步入“蓝色经济”时代

2012-2-20 22:27:57 来源:中国船舶与海洋工程网信息中心

相关热词搜索:

【关闭窗口】【打印该页】

上一篇:华东船厂业务量递增 预计今年修船产值达2亿元

下一篇:提高本土化率应从构建海工供应体系开始